Wasser braucht er wenig. Hitze kann er gut vertragen, Sonne, Schatten und Kälte schaden ihm auch nicht. Und er wächst unglaublich schnell und sieht mit seinen grünen Blättern immer gut aus.

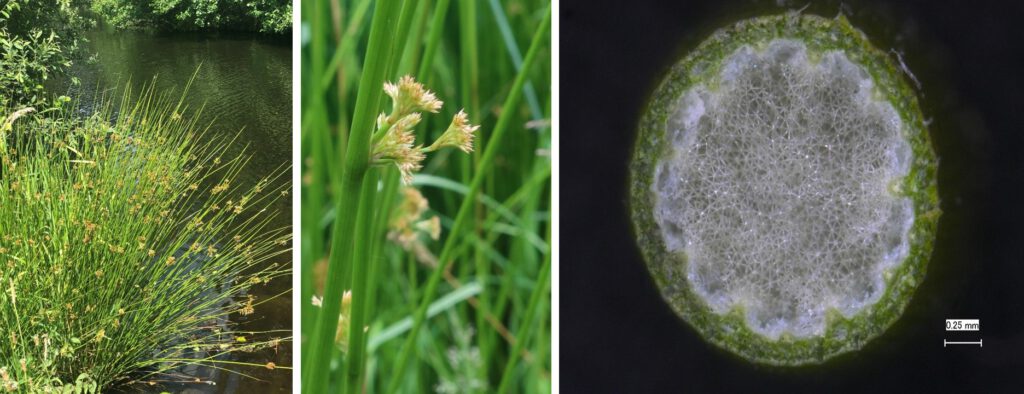

Für viele Gartenbesitzer ist der asiatische Kirschlorbeer daher die idale Heckenpflanzne. Für Naturgartenliebhaber ist der ökologische Nutzen der Pflanze gering. Die Pflanze ist hochgiftig und verdrängt als invasiver Neubürger (Neobiot) einheimische Pflanzen.

Die Schweiz hat nun die Einfuhr, Anpflanzung und den Verkauf des Kirschlorbeers und auch anderer invasiver Pflanzen ab September verboten.

In Deutschland ist die Diskussion in vollem Gange. Bisher gibt es aber nur Appelle des Städte- und Gemeindebundes auf Neupflanzungen zu verzichten und statt dessen lieber heimische Arten wie Schlehe und Weihdorn zu sezten.