Genau wie zum Rätsel mit dem Heupferd gibt es auch zum Rätsel mit dem Kohlweißling einen Steckbrief zum Herunterladen. Auch er enthält Wissenswertes zur Systematik, zum Lebensweise und zur Ökologie.

Tiere

Wie schützt sich die Raupen des Kohlweißlings gegen Fressfeinde – ein Rätsel

a) Sie rollen sich in die Kohlblätter ein.

b) Sie sind genauso gefärbt und dadurch getarnt.

c) Sie sind für Fressfeinde ungeniesbar, weil sie Kohl fressen.

d) Sie sind nachaktiv und verstecken sich tagsüber in den Blattachsen.

Tatsächlich ist c) richtig. Um sich vor Fressfeinden zu schützen, wandeln die Raupen Bestandteile des Kohls in für andere Tiere ungenießbare Stoffe um. Durch diese Technik werden sie nur selten von anderen Tieren gefressen.

Solche Rätsel kann man in Kombination mit Steckbriefen als „Biodiversität in 5 Minuten“ nutzen. Studien zeigen, dass Schülerinnen und Schüler nicht viele Tier- und Pflanzenarten kennen, aber die Artenkenntnis schon durch regelmäßige fünf Minuten im Unterricht erweitert werder und dies zu zusätzlichen Naturerfahrungen führen kann. Im nächsten Blogbeitrag erfahren Sie mehr…

Das Heupferd – Spannende Systematik mit Rätseln und Steckbriefen

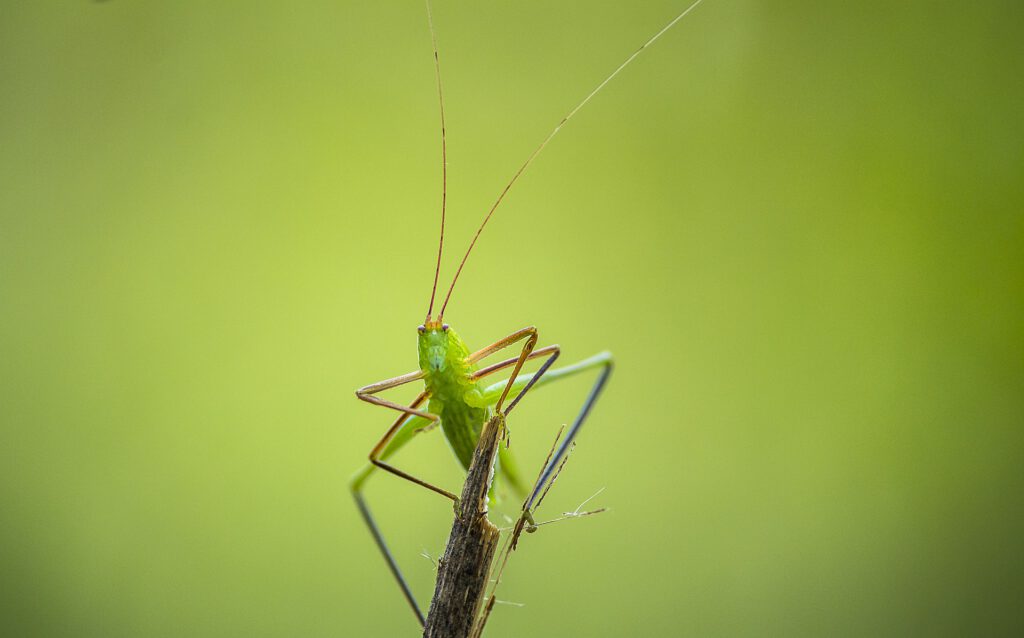

Im letzten Blog ging es um das Tier, das seine Ohren nicht am Kopf hat. Das Rätsel kann man als Aufhänger nehmen, um die Systematik der Insekten spannend zu thematisieren. Rätsel kommen immer gut an und dann liest man auch gerne einen Steckbrief über das Heupferd und lernt etwas über Lebensweise, Entwicklung und Besonderheiten der aufregenden Tiere. Hier kann man den Steckbrief herunterladen.

Welches Tier hat seine Ohren nicht am Kopf? – ein Rätsel

a) Schnecke

b) Heupferd

c) Laubfrosch

d) Libellenlarve

Männliche Heupferde locken Partner mit lauten Zirp-Gesängen an. Diese Laute werden aber nicht wie beim Menschen oder vielen anderen Tieren mit Stimmbändern, sondern mit sogenannten Stridulationsorganen auf den Vorderflügeln erzeugt. Dazu rasselt ein Heupferd-Männchen seine Flügel aneinander. Die Klänge entstehen also so ähnlich, wie bei einem Kamm an einer Tischkante. Andere Heupferde hören diese Rufe (und andere Geräusche) übrigens nicht mit Ohren am Kopf, sondern mit Gehörorganen in den Vorderbeinen. Wenn man genau hinschaut, kann man die Hörorgane in der Schiene der Vorderbeine sehen. Sie funktionieren ähnlich wie unser Trommelfell (Tympanum). Daher heißen sie auch Tympanalorgan.

Hunde können Long-Covid-Patienten erkennen – Neues aus der Wissenschaft

Ein Forschungsteam unter der Leitung der Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) veröffentlichte heute eine Pilotstudie über SARS-CoV-2-Spürhunde in der Fachzeitschrift Frontiers in Medicine. Die Studie zeigt, dass Hunde, die zuvor mit Proben von SARS-CoV-2-infizierter Personen trainiert wurden und diese mit hoher Genauigkeit anzeigen, auch Proben von Post-COVID-19-Patienten erkennen.

Zur Seite der Tierärztlichen Hochschule Hannover geht es hier.

Mit welchem Tier ist die Seekuh verwandt? – ein Rätsel

a) Robbe

b) Elefant

c) Wal

Tatsächlich ist Antwort b) der Elefant richtig. Unter den heute lebenden Tieren sind die Elefanten die nächsten Verwandten.

Neben den Walen und den Robben sind Seekühe das dritte größere Taxon meeresbewohnender Säugetiere.

Im Duisburger Zoo sind aktuell zwei Seekühe im neuen Rio Negro Becken eingetroffen. Es lohnt sich die ungewöhnlichen Tiere dort zu besuchen.

Waschbär in Aktion – Enterung eines Futterhäuschens

Escape-Spiel: Mia liebt Fische – Kostenloser Beitrag aus Friedrich+Biologie

Das Spiel behandelt das Thema Fische. Die Inhalte, wie Fortpflanzung, Atmung, innerer und äußerer Aufbau, werden spielerisch wiederholt und gefestigt über ein Escape-Spiel. Der Link ist nur 14 Tage verfügbar.

Hier geht´s zur Materialseite des Friedrich-Verlags.

Was ist ein Rasselbecher? – ein Rätsel

Nein, kein Kinderspielzeug. Er gehört zum Stachelschwein. Das Stachelschwein hat zwar auch Haare, aber die meisten sind zu Stacheln umgewandelt. Am Schwanz sind die Stacheln ungewöhnlich geformt. Sie sind hohl und haben eine trichterförmige Öffnung. Wenn diese Stacheln aneinanderschlagen, entsteht ein rasselndes Geräusch. Deshalb nennt man diese Stacheln den Rasselbecher des Stachelschweins.

Für den Unterricht können Rätsel die oft als langweilig empfundene Systematik aufpeppen. Mögliche weitere Rechercheaufgaben:

Ist es tag- oder nachtaktiv?

Was hat das Stachelschwein mit dem Nachtmull gemeinsam?

Lebt es in Südamerika oder Afrika?

Welche Bedeutung hat es für sein Ökosystem?

Das Bild hat mir freundlicherweise eine Studentin zu Verfügung gestellt. Herzlichen Dank.

Für Selbstlosigkeit gibt es evolutionäre Gründe – Neues aus der Wissenschaft

Altruistisches Verhalten wird oft als rein menschliche Errungenschaft empfunden. Die Verhaltensforschung liefert aber unzählige Beispiele altruistischen Verhaltens im Tierreich. Forschende der Universität Bern zeigen in einer neuen Studie, dass Tiere, die «selbstlos» anderen bei der Brutpflege helfen, sich so in der Evolution einen Vorteil verschaffen können.

Wenn Sie interessiert sind, lesen Sie hier weiter bei unseren Schweizer Freunden der Uni Bern.