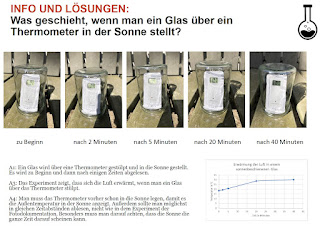

Im französische Albi im Fluss Tarn gibt es Welse, die aus dem Wasser Tauben auflauern und stranden, um sie zu fangen. Dieses Verhalten ist für Süßwasserfische bisher nicht nachgewiesen worden.

Frédéric Santoul von der Universität in Toulouse führte dazu eine umfangreiche Studie durch, die zeigt, dass nur die Tiere bis 1,5 m dieses Verhalten zeigen und nur auf sich bewegende Tauben reagieren.

Er vermutet, dass die in diesem Gebiet eingewanderten Tiere sich damit einen Vorteil verschaffen, um an Nahrung zu gelangen, wenn das Fischangebot nicht groß ist.

Hier ist ein Artikel mit einem Video, das die Tiere beim Fang zeigt.

Hier ist der Forschungsartikel, der für den Unterricht drei PPT-Folien zu den Ergebnissen enthält.

Das Bild ist übrigens in Tschechien aufgenommen, wo der Wels heimisch ist und bis zu 2m lang werden kann.